Erster Anlaufpunkt wird Montserrat. Weltkulturerbe. Bis Perpignan verfolgt uns der Regen, nahe Barcelona der letzte leichte Schauer. Schaurig auch die Vorbeifahrt, unserem Navi sind die Abzweigungen offenbar spanisch. Mehrfach drehen wir Ehrenrunden auf der Stadtautobahn, schöpfen die Kreisverkehre aus, weil sich die Tante zu spät meldet oder bei sich verzweigenden, aber in dieselbe Richtung führenden Spuren missverständlich anzeigt. Entnervt übergebe ich das Steuer und Kurt fährt das letzte Stück Schnellstraße bis zum Busparkplatz der Zahnradbahn in Monistrol. Am Ticketschalter bedeutet man uns, dass wir kostenlos da übernachten können, wie auch fünf andere Womos. In den Bergen verzaubern dunkle Regenschwaden die Bergszenerie in eine Gruselkulisse, aber es bleibt trocken. Das Montserratmassiv entstand in verschiedenen Erdzeitaltern durch Sedimentation aus dem Ebro-Becken. Heute findet man überwiegend roten karbonatisch gebundenen Sandstein und ebenfalls karbonatisch gebundenes Konglomeratgestein von hoher Härte, das beinahe verwittert wie Granit.

Bevor die Busse eintreffen, wollen wir am nächsten Morgen gleich die Bahn stürmen. Das klappt auch beinahe. Ein Bus hält und heraus quellen schnatternde Menschen, beim näheren Hingucken alles spanische Frauen im besten Alter, die ganz offensichtlich keine Flüstertüten brauchen. Eiligst brechen wir auf, aber sie folgen uns in die Waggons und verursachen eine nie gekannte Geräuschkulisse, die unsere Unterhaltung unterbindet. Alle tragen Masken, die sie aber nicht im Geringsten behindern. Hat Kurt seine Hörgeräte drin? Nein, der Glückliche. Die Bahn fährt zwanzig Minuten steil bergan, das letzte Stück im Blindflug durch die Wolken, aber die Frauen registrieren kaum, was zu sehen ist. Uff, wir sind oben, der reine Wahnsinn.

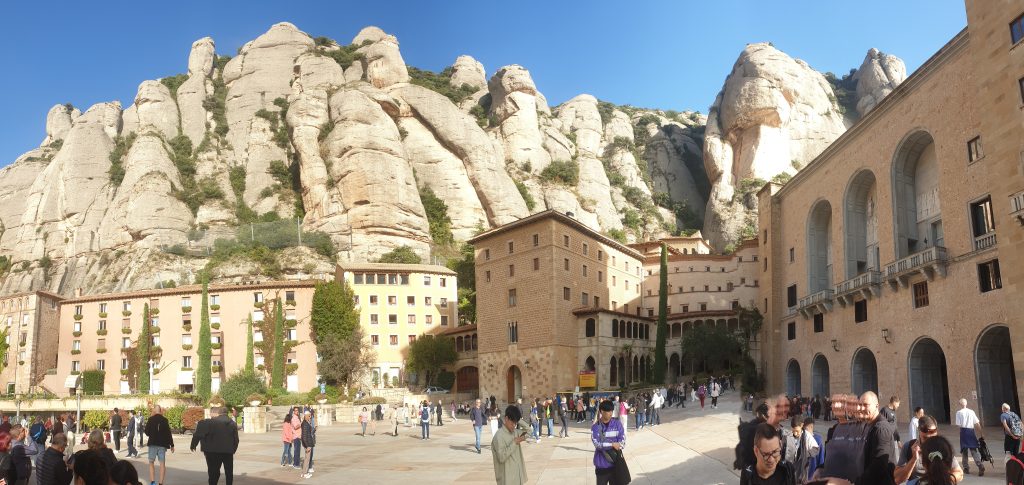

Das Benediktinerkloster liegt in einem Felsenkessel auf 720 m Höhe und heute, am Sonntag, ist besonders viel los. Gruppen mit einheitlichen T-Shirts, ich denke Pilger, multinationale Gesichter drängen sich vorbei an einer Bühne. Der Strom spült uns in die Kathedrale. Sitzend lassen wir die Atmosphäre auf uns wirken, düster ist es, Seitenkapellen sind zu durchschlendern. Ein helles Fenster oberhalb des Altars zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Menschen schieben sich dort vorbei. Wie kommt man da hoch? Ach, man muss reservieren, damit stoßweise Einlass gewährt wird, aber erst nach der Messe. Zum nächsten Termin kriegen wir einen Bon wie im Arbeitsamt 13:15 Uhr. Bis dahin könnten wir mit der nächsten, noch steileren Zahnradbahn auf den Sant Jeroni (1.236 m) fahren. Schnell stehen wir in der Schlange und dicht gepackt in der nächsten Bahn. Statt die phänomenale Aussicht andächtig auf sich wirken zu lassen, quatschen sich vor uns zwei Frauen englisch die Ohren voll. Aus verschiedenen Ländern, an der Uni beschäftigt. Über ihren Arbeitsalltag, mon dieu. Man meint, ihre Sprechblasen blubbern im Schnelldurchlauf, in dieser Geschwindigkeit komme ich mit dem Denken kaum nach. Oben spuckt uns alle die Bahn aus und wir starten gleich ohne lange Überlegung. Noch zwanzig Meter, dann hat uns eine Gruppe Japaner eingeholt. Die zwitschern in derselben Geschwindigkeit wie Vögelchen in einer überfüllten Voliere. Gleich überholen sie uns. Wir legen einen Zahn zu. Auf einmal eine Wegbiegung und ein Panorama öffnet sich auf die überragenden Felsen, auf dem Kamm eine kleine Einsiedelei.

Als wir bergab fahren, umfängt uns eine ganz spezielle Musik auf dem Kirchenvorplatz. Zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, dass heute das 70. Trobada Sardinista, das Festival der Sardanatänzer stattfindet. Die einheitlich Gekleideten, die meisten über 50, umtanzen in Kreisen ihr Gepäck, manchmal nur 5 Personen, mal zwanzig in Kreisdurchmessern von 5-10 Metern. angefeuert und anscheinend bewertet von einer Moderatorin. In Youtube sind die früheren Jahre abrufbar. Die Kapelle spielt gewöhnungsbedürftige Melodien und wir haben den Eindruck, dass die Tanzschritte einem davon unabhängigen Rhythmus folgen. Besonders temperamentvoll wirken sie gerade nicht. Ein Tänzer erinnert mich fast unheimlich an meinen Vater, eine absurde Vorstellung. Sie bewegen sich im Kreis links und rechts herum, in wechselndem Tempo, jedoch meist langsam, konzentriert und ernsthaft von ihrer Mission durchdrungen. Als nationales Symbol der Katalanen war die Sardana unter Franco lange Zeit verboten. Die Tänzer müssen die kurzen und langen Schritte sowie die Sprünge genau abzählen. Für die Musik sorgt die Cobla, ein elfköpfiges Orchester aus fünf Holz- und fünf Blechbläsern und dem Kontrabass mit einem leitenden Musiker. Die Atmosphäre, die vor der Kirche herrschte, nahm einen total gefangen.

Dann stehen wir Schlange zum Besuch der schwarzen Madonna, die von Gold und byzantinischen Mosaiken umgeben in einem Glaskasten, erhöht hinter dem Altarraum steht. Eine, durch ein Loch ragende Hand darf von den verzückten Gläubigen berührt werden. Die Frau hinter mir ist hingerissen. Anschließend geht es an mehreren Grotten vorbei, wo man Kerzen aufstellen und seine Bittgebete loswerden kann. Auf der Rückfahrt im Zug wirkten die Tänzer sehr zufrieden mit sich und waren deutlich gedämpfter. Um 16 Uhr sind wir unten beim Auto und erschöpft. Zur Stärkung gibt es roten Reis aus der Camargue.

Dann stehen wir Schlange zum Besuch der schwarzen Madonna, die von Gold und byzantinischen Mosaiken umgeben in einem Glaskasten, erhöht hinter dem Altarraum steht. Eine, durch ein Loch ragende Hand darf von den verzückten Gläubigen berührt werden. Die Frau hinter mir ist hingerissen. Anschließend geht es an mehreren Grotten vorbei, wo man Kerzen aufstellen und seine Bittgebete loswerden kann. Auf der Rückfahrt im Zug wirkten die Tänzer sehr zufrieden mit sich und waren deutlich gedämpfter. Um 16 Uhr sind wir unten beim Auto und erschöpft. Zur Stärkung gibt es roten Reis aus der Camargue.

In Vorbereitung des Barcelonaaufenthalts merken wir, dass es keinen stadtnahen Campingplatz gibt, von wo wir, wie in Wien, mit dem Motorrad alles abklappern könnten. So beschließen wir, nächstes Jahr lieber mal eine Städte-Flugreise nur hierher zu machen und jetzt weiterzufahren. Ganz ähnlich ist es mit Valencia. Schon wieder hat uns das Navi auf Abwege geführt und wir landen ungewollt mitten in der Stadt. Das ist deshalb blöd, weil unser Auto als LKW gilt und für die manche Durchfahrten gesperrt sind. Zufälligerweise tangieren wir ein supermodernes Viertel mit futuristischen Gebäuden der Stararchitekten Felix Candela und Santiago Calatrava: Wissenschaftsmuseum, Kulturzentrum, Aquarium und botanischer Garten spiegeln sich in Wasserflächen als überdimensionale Harfen, Eier und Muscheln. Wir sind froh, dass sich der Feierabendverkehr staut und wir langsam daran vorfahren, wie über ein für uns arrangiertes Sightseeing. Das würden wir gern näher betrachten, aber der erste Stellplatz ist entgegen unserer Angaben verboten und dann zieht ein Gewitter auf. Erst in Cullera, 50 km vom Stadtzentrum entfernt, finden wir einen befestigten Parkplatz am Rand einer ausgestorben wirkenden Touristenenklave mit Bettenburgen aus der Retorte schlimmster Art. Einziges Lebewesen auf der Straße ist ein schwarzer Straßenkehrer. Der Campingplatz nebenan ist voll. Die halbe Nacht schüttet es wie aus Kübeln. Besorgt mustern wir den Schilfbewuchs rundum, der uns ans Ahrtal im Sommer 2021 mit den weggeschwemmten Womos denken lässt. Wie weit ist der nächste Bach wohl entfernt?

Ist mir auch noch nie passiert: Der erste Halt am Strand reicht für das Vorkochen der Broccoli und Kartoffeln, beim zweiten Stop wird der Auflauf überbacken. Was machen wir jetzt? Ein Ende des Regens ist auch am nächsten Tag nicht abzusehen. Wir haben keine Lust auf einen Stadtbummel mit Regenschirm, also lieber weiter. Erst bei Alcoy scheint wieder die Sonne. Schauen wir uns doch mal den Platz an, den unser Womo-Händler empfohlen hat: Aguilas, südlich Cartagena. Vielleicht können wir uns da einfach mal erholen und alle Viere baumeln lassen.

Nach einem Tankstop (der Liter zu 1,83 – zuhause 2,10) ist der Platz schnell gefunden, doch das meiste, was laut Homepage vorhanden sein soll, fehlt noch. Zwar gibt es den Platz schon dreißig Jahre, aber erst seit Anfang dieses Jahres mit neuem Besitzer. Erst ein Waschhäuschen ist fertig, noch kein Laden, kein Wifi, kein Restaurant, aber eine Waschmaschine, ein Pool, Entsorgung, Dusche, Strom. Was braucht man mehr? Außer uns stehen zwei Wohnwagen und vier Womos da. Alles ist sauber, die deutsche Verwalterin freundlich und in der Umgebung nur überschaubar wenig kulturell Verlockendes, so dass Erholung praktisch zwangsläufig einsetzt. Waren wir zuerst etwas enttäuscht, so ergibt sich daraus doch ein Segen. Ich mache große Wäsche, weil auch Bettbezüge im Handumdrehen trocknen, während Kurt kleinere Reparaturen und Optimierungen des Fahrzeugs in Angriff nimmt. Nachmittags sind es fast 30 Grad, morgens und abends moderate 25 Grad, ideal, um draußen zu essen. Im Pool sind wir meist allein. Für die wenigen Touristen kommt leider nur sonntags eine deutsche Rechtsanwältin, die seit 22 Jahren hier lebt und sich aufs Backen verlegt hat, mit Kuchen und Brötchen. Man braucht schon wenigstens ein Fahrrad, um sich zu versorgen, denn nur in Aguilas gibt es ALDI, LIDL etc.

Auf der Tour ins Nachbardörfchen Calabardina sehen wir einen wilden Womo-Stellplatz in einer Kiesbucht, den uns ein Deutscher auch vollmundig anpreist. Die Bucht ist ohne Zweifel schön, aber alleinlassen könnte man das Auto dort nicht guten Gewissens. Hinter dem Dorf – auch hier keine Bettenburgen, sondern nett gestaltete Villen – gibt es eine kleine Festung mit Turm aus dem 16. Jh., als Alarmstation gegen Berberpiraten bis 1801 in Benutzung. Hier tobt die Brandung gegen die Felsen. Das Gebiet gehört zu einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet, in dem einem Schildkröten über den Weg laufen und Strauchdornlattich und Steppenraute kugelige Büsche bilden.

Samstags ist Wochenmarkt in Aguilas. Nüsse, Süßigkeiten, Obst und Gemüse Wein, Fisch und Klamotten zu Spottpreisen. Wir sind experimentierfreudig und lassen uns nach Kostprobe zu frischen Datteln, chinesischen Datteln, Chirimoya und einem Eimer Oliven hinreißen. Abends laufen wir hinter dem Campingplatz durch die Siedlung hangauf, in der ein Appartement 73.000 Euro kosten soll. Beinahe ausschließlich einheimische Autokennzeichen parken davor.

Auf der Internetsuche nach weiterem Sehenswerten in der Umgebung stoße ich auf begeisterte Schilderungen aus Mazarrón. Dort gibt es ein aufgelassenes Bergbaugelände, in Betrieb von 1860 bis 1923 und nochmal um 1960. Man schürfte Blei, Zink und Silber aus 600 m Tiefe, wie ich aber erst abends recherchieren kann.

Leicht erkennen wir die vielfarbigen Halden am Stadtrand. Ein ganzer Berg schillert gelb, lila bis rostrot, grünlich und weiß, Türme stehen vereinzelt und Eukalyptusbäume säumen den Weg zu den Ruinen der Lager, Umkleideräume, Verladerampen, Kanäle, Brunnen, Fördertürme. Oben steht das Wasser als gelb oder blutrotschillernde Tümpel. Wir haben die Phantasie, dass es uns das Fleisch von den Knochen fressen würde, wenn wir einen Zeh reinstecken. Manche Treppe ohne Geländer sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Wir hüten uns vor eventuell einbrechenden Decken, nachrutschenden Hängen und unterirdischen Hohlräumen. Was uns als Eigentümervilla vorkommt, ist von Kakteen umwuchert. Die Wandfliesen bröckeln, Tauben nisten. Vom dreistöckigen Hauptgebäude stiebt ein Krähenschwarm hoch und verliert sich schimpfend in der Thermik. Glücklicherweise haben wir im Rucksack Wasser und Müsliriegel, der Schweiß rinnt mir unterm Hütchen.

Regen hat hier tiefe Rillen aber auch interessante Trockenmuster auf dem Boden hinterlassen. Das gelbe Zeug wirf anscheinend Blasen, das graue erstarrte als Fluss glatt aber betonhart, das rötliche sieht aus wie Sandrippel im Watt. Warum wächst hier kaum etwas? Wird hier heute noch Giftiges entsorgt? Man kann das Schlimmste vermuten. Das wäre ein technisches Freilichtmuseum wert, denn außer uns zieht es auch andere Besucher hierher.

Unser erstes Etappenziel am 21.10. ist der Ort Cuevas del Almanzora, nachdem wir bei der Anibal-Tankstelle in Aguilas unsere Gasflasche nachfüllen ließen. Hier gab es alles an Service, was das Herz des Wohnmobilisten erfreut. Uns reizen die im Reiseführer erwähnten Wohnhöhlen und das kleine ethnografische Museum. Der Parkplatz vor dem Castillo ist geräumig, unser Navi spinnt mal wieder. Erst hat es uns in einen ganz anderen Stadtteil geführt und jetzt weiß es auch nicht, was es will. Wir gehen einfach mal den Hügel hinauf. Seitlich zweigt eine Straße ab, die zwar falsch ist, aber an ein interessant dekoriertes, offenbar mit Kopien antiker Reliefs Haus führt.

Die in den Lehm gegrabenen Höhlen sehen wir von oben, d.h. die Eingänge. Oben steht zwar ein repräsentatives Gebäude, aber ohne Schild. Erst als wir einen anderen Berg bergab gehen, sehen wir, dass wir praktisch das Museum umkreist haben. Es ist geschlossen. Davor ist eine merkwürdige Konstruktion überdacht, müsste also etwas sein. Die Beckenreihe erinnert entfernt an römische Toiletten, aber eindeutig zu groß dimensioniert. Auch 27 Römer haben nicht gemeinsam gekackt. Da, ein Schild. Wir behelfen uns mal wieder mit dem Google-Translator. Ah, das war bis 1950 ein kommunaler Waschplatz.

Was die Ägypterinnen direkt am Nil absolvieren, wurde hier extra gebaut. Auch ein schwarz-weißes Foto zeigt die Aktion. Die Frauen standen vor dem Becken, rubbelten die Wäsche auf einem geriffelten Absatz mit dem rationierten Wasser, das anschließend auf für uns nicht nachvollziehbare Art recycelt wurde.

Nun schlendern wir um die Burg, ein abweisend hohes Gebäude mit Zugang vom Parkplatz. Der Hof ist gepflastert, Sitzreihen gehören zu einem Freilichttheater, wenn wir die Werbung richtig verstehen, wo vor zwei Jahren eine Jesuspassion aufgeführt wurde. Im Hauptgebäude ist ein Museum für moderne Kunst, im Nebengebäude die Touristeninfo. Wir erfahren, dass in einer halben Stunde hier die Führung ins ethnografische Museum losgeht. Da warten wir doch gerne. Die Frau drückt uns einen Flyer in die Hand. Eine kleine Gruppe setzt sich in Bewegung.

Das Museum ist in einer solchen Wohnhöhle eingerichtet und war bis in die 50er Jahre hinein von dem Mann bewohnt, der sich ums Wasserwerk daneben kümmert: Küche, Wohn- und Schlafraum und ein großer Flur sind von gespendeten Objekten der Bevölkerung eingerichtet. Mir fällt ein Brett auf, das beim Dreschen zum Einsatz kam. Ein Maultier zog den Schlitten über das Getreide. Auf Kreta war ein ähnlicher Schlitten mit Feuersteinklingen besetzt, hier sind es Sägeblätter. Die Decken und Wände der Höhle gehen gerundet tonnenförmig ineinander über, die Wände zwischen den Zimmern sind über einen Meter dick. Heute werden diese Höhlen nur noch als Lagerräume verwendet., da sommers wie winters die gleiche moderate Temperatur herrscht. Zum Abschluss essen wir Kuchen im Café am Platze.

In einem Land unterwegs zu sein, dessen Sprache ich noch nicht mal korrekt ablesen kann, ist eine ungewohnte Erfahrung für mich. Wir erleben dadurch immer wieder lustige Begebenheiten. So etwa rätselten wir in der Abtei Montmajour, wie der als Küche ausgezeichnete Raum eigentlich genutzt wurde. Das passende technische Vokabular fehlte mir auf Französisch. Im Falle unseres italienischen Putzmannes zuhause hilft uns dann der Google-Translator. Unsere Frage hier einzutippen ging einfach zu langsam, also versuchten wir es mit dem Sprech-Translator. Für die Angestellte, die wir angesprochen hatten, war so ein Hilfsmittel völlig neu. Weil sie perfekt Auskunft geben wollte, überlegte sie zu lange nach der optimalen Formulierung und sprach sehr langsam und über unser Handy gebeugt. Das Programm nahm nun ständig an, ihr Satz sei bereits fertig und fing an zu übersetzen, während sie den nächsten Brocken einsprach. Sie stutzte, die Übersetzung begann, sie sprach. Das Ergebnis war ein sinnfreies Kauderwelsch, so dass wir zu dritt uns vor Lachen ausschütteten.

In Cuevas del Almanzora ließen wir uns im Café den Satz „Wir möchten gerne bezahlen“ vom Translator vorsprechen. Wir beide übten abwechselnd das rollende „r“ bis die Bedienung kichernd an unseren Tisch kam, weil sie unsere Versuche richtig gedeutet hatte.

Frisch gestärkt ging es weiter auf einer sehr gut ausgebauten Straße nach Tabernas. Rechts und links sieht man immer wieder Schürf- und Abbaustellen, aber was da abgebaut wird, ist nicht erkenntlich. Einen Marsch auf die Burgruine in Tabernas schenkten wir uns, da der angepriesene Blick in die Wüste wegen Diesigkeit unergiebig geblieben wäre. Heute ist es sehr drückend schwül bei 30 Grad. Die im Reiseführer beschriebenen Stellplätze fanden wir nicht, das Fort Bravo war schon geschlossen. Aber was für eine Landschaft! Ich flippte fast aus. Wege führen durch die Canyons, einer war auch gut befahrbar, beim anderen hätte man Geländewagen gebraucht. Ich klopfte mir mit meinem Geologenhammer wenigstens einen Stein aus der Böschung. In dieser Gegend wurden eine Unmenge bekannter Westernfilme gedreht und drei Kulissendörfer sind jetzt Touristenmagnet.

Wir stellten uns über Nacht an den Straßenrand vor dem Mini-Hollywood, um am nächsten Morgen gleich an Ort und Stelle zu sein für die Besichtigung. Bis abends 22 Uhr waren es immer noch 25 Grad.

Wir stellten uns über Nacht an den Straßenrand vor dem Mini-Hollywood, um am nächsten Morgen gleich an Ort und Stelle zu sein für die Besichtigung. Bis abends 22 Uhr waren es immer noch 25 Grad.

Bis fast 10 Uhr haben wir gepennt und uns dann zum Fort Bravo aufgemacht. Entgegen unserer Infos hätte man nicht auf dem Besucherparkplatz übernachten können, da der jenseits des Schlagbaums war. Um 12 Uhr erwartete uns eine Show im Saloon (1 Std. Theaterstück auf Spanisch) und 14 Uhr ein Banküberfall auf der Hauptstraße. Wir warteten noch auf Einlass, da wurde vor uns der Reisebus schon von fünf Mann auf Pferden schießend umrundet. Die Cowboys ritten immer mal herum, im Eintrittspreis inklusive war auch eine Fahrt mit der Pferdekutsche. Wir füllten eine Ladung spanischer Senioren auf, die mal wieder laut Witze reißend ihren zu Fuß gehenden Genossen zujubelten und Fotos forderten. Während der Show saßen wir auf der Empore, wo leider Gottes auch die Lautsprecher mit Musik hochgedreht waren. Vom Text verstanden wir nichts, aber das Publikum hatte viel Spaß, wurde einbezogen, einer der Gäste lag am Schluss mit auf dem Leichenberg. Die Cancantänzerinnen waren allerdings etwas abgespeckt erotisch, die Strapse nur angedeutet in die Strumpfhosen eingewebt. Aber, wir wollen mal nicht mäkeln.

Die Kulissen auch des mexikanischen Dorfes sind schon nett gemacht. Als der Park schloss, tranken wir im Rambla (Wadi) noch unseren Kaffee und verließen dann schweren Herzens dieses landschaftliche Highlight, das niemanden kalt lässt.

Heute kämen wir eh nicht mehr weit, also schlug ich vor, die prähistorische Siedlung Los Millares anzufahren. Ich war zwar 1980 schon mal im Gelände, aber es scheint sich viel getan zu haben. Wir übernachten vor dem Tor des Besucherzentrums und stürmen morgen früh rein, sobald geöffnet wird.

Los Millares ist eine kupferzeitliche Siedlung in Andalusien (2700 v. Chr.). Sie liegt auf einer Erhebung ca. 25 Kilometer nördlich von Almería am Zusammenfluss der Rambla de Huechar mit dem Río Andarax zwischen den Gemeinden Santa Fé de Mondújar und Gádor im Südosten Spaniens. Das Dorf besteht aus einer umwallten Siedlung und einer Ansammlung von Ganggräbern (1891 entdeckt). Die namengebende Los Millares-Kultur hatte großen Einfluss auf die Kulturen im Süden Spaniens und Portugals. Zu der größten, bisher bekannten Kuppelgrabnekropole (über 100 Anlagen) gibt es einmaligerweise sogar die Siedlung. Letztere bedeckt eine Fläche von etwa fünf Hektar. Sie wird von drei konzentrischen Steinmauern umschlossen – die äußere ist etwa zwei Meter dick und hat in unregelmäßigen Abständen halbrunde Bastionen und ein monumentales Eingangstor. Eine zweite Steinmauer mit Eingangstor innerhalb des von der äußeren Mauer eingegrenzten Geländes trennt die Siedlung von der Nekropole. Innerhalb des durch die zweite Mauer begrenzten Territoriums teilt die innerste Mauer den als Herrschaftsresidenz gedeuteten Bereich vom Wohn- und Handwerksbereich ab. Radiokarbon-Datierungen zufolge soll die äußerste Mauer um 3025 v. Chr. kollabiert und danach wieder stärker errichtet worden sein.

Ab 10 Uhr öffnete das Besucherzentrum, wo leider weder die Angestellten Englisch sprachen – überhaupt sehr lustlos bei der Arbeit waren – noch eine Erläuterung gedruckt zu kriegen war außer einem mageren Flyer. Zumindest die Ausgrabungen 1949, 1953 und ab 1978 waren zweisprachig dokumentiert und ein spanischer Videofilm war ganz informativ. Im Nu war der Parkplatz voll. Wir beeilten uns, um vor einer Gruppe ins Areal zu kommen. Weder an das Häuschen noch einen Zaun konnte ich mich erinnern. Und von einer Befestigung war nichts bekannt. 1980 hatten wir Sorge das Auto so allein in der Pampa stehen zu lassen. Diesmal bin ich fast durchgedreht vor Begeisterung, kroch in die Gräber, was an meinen Jeans abzulesen war. War es morgens noch recht kühl gewesen, wurde es immer schwüler. Nach dem ersten Teil der Besichtigung mussten wir erstmal im Auto trinken und pausieren, dann ging es zur zweiten Runde der Rekonstruktionen. Ein Stück der äußeren Mauer mit den daran klebenden Rundhütten zur Kupferverhüttung war nett nachgebaut.

Außerhalb der äußersten Mauer befinden sich ca. dreizehn unterschiedlich große Befestigungen, die als Verteidigungsbauwerke gedeutet werden. Die Luftaufnahmen davon machten mich ganz jeck. Kurt legte sich nach dem Kaffee, kurz nachdem das Zentrum wieder schloss, aufs Ohr und ich erklomm den gegenüberliegenden Hang auf der Suche nach der größten Befestigung. Dabei folgte ich den Trampelpfaden der Ziegen und hielt mich an Grasbüscheln fest. Nach 15 Minuten war ich oben, aber alles war umzäunt, kein Rankommen möglich, das Tor verschlossen. Aber ich sah den äußeren Mauerring. Was tun? Vom nächst höheren Hügel müsste doch ein Blick hinein zu erhaschen sein, dachte ich. Die Hügel sehen von weitem ganz moderat aus, werden aber nach oben immer steiler und ich ging bald in die Knie, weil es mit jedem Schritt heißer wurde. Die Sonne brannte bestimmt mit 35 Grad. Über die Hangkante hätte ich gern einen Blick geworfen, konnte aber die Hitze nicht länger aushalten. Zum Glück fand ich als Rückweg eine zwar sehr ausgewaschene schlechte Piste, die aber immer noch einfacher begehbar war als die Ziegenwildwechsel. Mit knallrotem Kopf landete ich wieder beim erleichterten Kurt, dann goss ich erstmal meinen Schweiß aus den Schuhen.

1.000 bis ca. 5.000 Bewohner lebten also im Chalkolithikum hier.

Gegen Abend wären wir nun in Granada angekommen, aber das Schicksal meinte es anders. Als wir Guadix passierten, konnten wir uns kaum beruhigen über die herrlichen Berge mit gelbem Herbstlaub davor, aber ein Foto war mangels Parkplatz unmöglich. Wir dachten, Höhlenwohnungen hätten wir genug gesehen, aber kurz hinter der Stadt entschlossen wir uns doch runter von der Autobahn zu fahren und sofort fiel mir ein Schild auf: Centro de Interpretación Etnográfica Habitat Troglodita Almagruz und ein Felshang mit Höhlen. Ich falle bei sowas regelmäßig mit der Kamera aus dem Auto. Sollen wir da mal langfahren, fragt Kurt vorsichtig. Er ist ja vor keiner Strecke fies, wo ich lieber sicher zu Fuß gehe. Der Weg bog ab, wurde unbefestigt, stieg an und dann kam eine Tordurchfahrt. Nicht zu erkennen, wie der Weg endet. Auch wenn Kurt gerne rückwärtsfährt, war mir das nicht geheuer.

Ich raus und auf Latschen um die nächste Kurve. Menschenskind, da parkten PKWs, ein Swimmingpool von Oliven und Palmen umstanden, Höhlengebäude drum herum. Ich fragte den Mann, der gerade den Pool säuberte, ob das Privatbesitz sei. Er sprach nur wenig Englisch, ich verstand „ein Hotel“. Ja, ist es möglich, hier über Nacht zu stehen? Er nickte. Null problemo. Gerade genug Platz auch zum Wenden war zwischen den Olivenbäumen. Ich lief zum Womo zurück und bedeutete Kurt, er könne hochfahren. Nur die überhängenden Bäumen schleiften übers Dach. Er war genauso geplättet wie ich. Überall springen junge Katzen rum, die auch gleich versuchten, durchs Mückengitter unserer Tür zu krallen.

Wir stiefelten rund um die Felsenkante, überall Löcher, vergittert, verbrettert, ineinander übergehend, ganze Wohnungen sind in den Fels gepickelt – viel eindrucksvoller als in Cueva del Almanzor. Als wir von der Runde zurückkamen, hatte der Besitzer gerade sein Museum aufgeschlossen und führte eine spanische Gruppe. Wir konnten uns anschließen, obwohl wir nur wenig verstanden: Das Museum gehört zum Unesco Geopark Granada, veranstaltet viele didaktische Kurse für Kinder (Papier schöpfen, Keramik bemalen, Fossilien sammeln etc.) und sammelte Alltagsgeräte. Eine komplett eingerichtete Wohnung war zu sehen und zu erklimmen, man konnte mit der Hacke probieren, wie hart der Stein ist. Seit der Maurenzeit bis heute wohnen Leute so. Wir kauften dem guten Mann Olivenöl, Wein und zwei Keramikschälchen ab und zum Frühstück kriegen wir Brot ans Auto geliefert. Beide sind wir hin und weg von dem Gesehenen. Das ist ein Übernachtungsplatz nach unserem Geschmack, auch wenn es nichts zu essen gab und wir nicht draußen klönend ein Weinchen trinken konnten, sondern das im Auto erledigten.