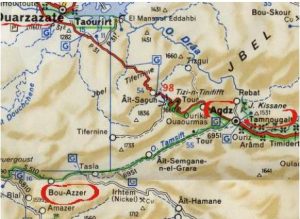

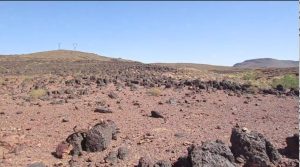

Das Gewitter blieb aus. Nach dem Frühstück machen wir uns auf die Socken nach Zagora: eine für mich neue Strecke südlich der früheren Route. Es wird wieder ein langer Tag durch eine Geröllwüste (Hammada), die mit einem Hauch Grün überzogen ist. Hin und wieder stehen noch Pfützen, einige Wadidurchfahrten sind frisch beschädigt. Manche Bereiche sind umzäunt und von einem einsamen Hüttchen bewacht, damit hier nicht gejagt wird. Araber gehen gerne auf Falkenjagd. Mohammed macht uns auf schwarze Haufen aufmerksam, die in Reihen angeordnet die Einstiegslöcher in das Khettara-Bewässerungssystem markieren.

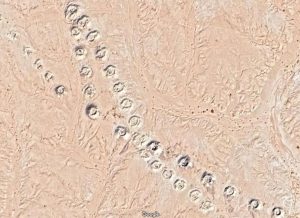

Das Gewitter blieb aus. Nach dem Frühstück machen wir uns auf die Socken nach Zagora: eine für mich neue Strecke südlich der früheren Route. Es wird wieder ein langer Tag durch eine Geröllwüste (Hammada), die mit einem Hauch Grün überzogen ist. Hin und wieder stehen noch Pfützen, einige Wadidurchfahrten sind frisch beschädigt. Manche Bereiche sind umzäunt und von einem einsamen Hüttchen bewacht, damit hier nicht gejagt wird. Araber gehen gerne auf Falkenjagd. Mohammed macht uns auf schwarze Haufen aufmerksam, die in Reihen angeordnet die Einstiegslöcher in das Khettara-Bewässerungssystem markieren.  Die Khettara in Marokko wurden vor etwa 300 Jahren von Sklaven angelegt. Ein Bautrupp bestand in der Regel aus vier Sklaven, die im Schnitt vier Meter pro Tag den Stollen vorantrieben. Der Erdaushub wurde mit Ledersäcken zu den Schächten transportiert, dort nach oben gezogen und rund um den Schachtausgang angehäuft. Dies gab den Khettara ihre markante Form, die besonders aus der Luft gut zur Geltung kommt und an überdimensionale Maulwurfshügel erinnern.

Die Khettara in Marokko wurden vor etwa 300 Jahren von Sklaven angelegt. Ein Bautrupp bestand in der Regel aus vier Sklaven, die im Schnitt vier Meter pro Tag den Stollen vorantrieben. Der Erdaushub wurde mit Ledersäcken zu den Schächten transportiert, dort nach oben gezogen und rund um den Schachtausgang angehäuft. Dies gab den Khettara ihre markante Form, die besonders aus der Luft gut zur Geltung kommt und an überdimensionale Maulwurfshügel erinnern.

Die Bergformationen aus Schiefer könnten kaum abwechslungsreicher sein. Auch hier wachsen der Fettblattbaum (Sodomsapfel), Kameldorn und Schirmakazien am Wegesrand und zu Füßen der Berge.

Kurz hinter Sijilmasa fällt in der Ferne im Dunst ein Berg auf. Er war die Kulisse für den James-Bond-Film „Spectre“ 2015. Hier versteckten sich Verbrecher, angeführt von Blofeld (Christoph Waltz), Bonds Ziehbruder. Bond reist tief in die Wüste, wo Blofeld von einem Meteoritenkrater aus operiert. Auch ein Filmset für „Die Mumie“ lag hier und hinterließ Müll. Gara Medouar heißt der Berg, auch bekannt als Jebel Mudawwar („runder Berg“), und ist eine hufeisenförmige geologische Formation („ Erosionskar “), nicht etwa ein Vulkan.

Im 11. Jahrhundert bauten ihn wohl die Almoraviden zum Stützpunkt aus, vermutlich zum Schutz der nahe gelegenen Handelsstadt Sijilmasa. Zu den Befestigungsanlagen gehörte eine bis zu 12 Meter hohe Mauer, die die einzige Öffnung zum Massiv verschloss (4 m dick), zwei Mauern und Verteidigungsanlagen entlang der Berge, Dämme in den Schluchten zum Sammeln von Wasser und verschiedene Bauwerke auf den Hochebenen. Innerhalb des Kreises befinden sich kleinere Berge, Bäume und schroffe Klippen. Mit einem Geländewagen kann man natürlich direkt hineinfahren. Nach der lokalen mündlichen Überlieferung, der auch unser Reiseleiter folgt, war der Ort vor Jahrhunderten von portugiesischen Sklavenhändlern als Zwischenlager genutzt worden. Im Jahr 2011 führte Chloé Capel -Mitglied des „Moroccan–American Project at Sijilmasa“ – eine umfassende Studie durch, Ausgrabungen fanden statt – behindert durch die Offroad-Touristen. Wir sammeln Wüstenlack: Steine, deren Oberfläche (durch Sonne und Wind) wie schwarz lackiert aussehen bei hell gebliebener Unterseite.

Im 11. Jahrhundert bauten ihn wohl die Almoraviden zum Stützpunkt aus, vermutlich zum Schutz der nahe gelegenen Handelsstadt Sijilmasa. Zu den Befestigungsanlagen gehörte eine bis zu 12 Meter hohe Mauer, die die einzige Öffnung zum Massiv verschloss (4 m dick), zwei Mauern und Verteidigungsanlagen entlang der Berge, Dämme in den Schluchten zum Sammeln von Wasser und verschiedene Bauwerke auf den Hochebenen. Innerhalb des Kreises befinden sich kleinere Berge, Bäume und schroffe Klippen. Mit einem Geländewagen kann man natürlich direkt hineinfahren. Nach der lokalen mündlichen Überlieferung, der auch unser Reiseleiter folgt, war der Ort vor Jahrhunderten von portugiesischen Sklavenhändlern als Zwischenlager genutzt worden. Im Jahr 2011 führte Chloé Capel -Mitglied des „Moroccan–American Project at Sijilmasa“ – eine umfassende Studie durch, Ausgrabungen fanden statt – behindert durch die Offroad-Touristen. Wir sammeln Wüstenlack: Steine, deren Oberfläche (durch Sonne und Wind) wie schwarz lackiert aussehen bei hell gebliebener Unterseite.

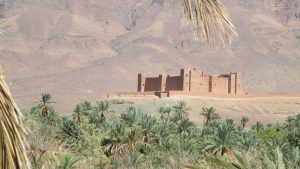

Als wir den Drâa erreichen, empfängt uns eine Flussoase, auch hier trägt das Wasser viel Schlamm mit sich, sehen wir von der Brücke aus. Wir hüpfen mal eben über einen Bewässerungsgraben und begutachten das Hennafeld unter den Palmen. Unterhalb der Kasbah Oulad Othmane machen wir eine halbe Stunde Toilettenstopp. Kasbahs nennt man Zwingburgen eines Herrschers, Ksar (pl. Ksour) sind ummauerte Lehmdörfer, als Tighremt bezeichnet man mehrstöckige Sippenburgen mit Wohn-, Lager- und Stallbereich. Agadir heißen die burgartigen Gemeinschaftsspeicher. Grundriss, Bauweise und Deko ähneln sich zumindest von außen sehr stark.

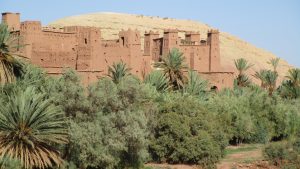

Ja, ich erinnere mich, seinerzeit trauten wir uns nicht zum Fotografieren anzuhalten, weil man jedes Mal sofort von bettelnden Kindern umringt war. Unser Bus bleibt weitgehend unbeachtet. Majestätisch schreitet eine Frau mit großem Bündel Schilf auf dem Kopf über die Straße. Ich bummle mit Klaus, der wieder gesund aber noch schwach ist, zur Kasbah hoch. Dort hören wir Plätschern hinter einer Mauer. Im höchsten Bereich der Burg ist ein Hotel mit Pool eingerichtet. Das wär es jetzt! Uns tropft nur der Schweiß von der Oberlippe. Eine Kasbah nach der andern entzückt uns, mal mehr, mal weniger gut erhalten, fast jedes Dorf hat eine.

Ja, ich erinnere mich, seinerzeit trauten wir uns nicht zum Fotografieren anzuhalten, weil man jedes Mal sofort von bettelnden Kindern umringt war. Unser Bus bleibt weitgehend unbeachtet. Majestätisch schreitet eine Frau mit großem Bündel Schilf auf dem Kopf über die Straße. Ich bummle mit Klaus, der wieder gesund aber noch schwach ist, zur Kasbah hoch. Dort hören wir Plätschern hinter einer Mauer. Im höchsten Bereich der Burg ist ein Hotel mit Pool eingerichtet. Das wär es jetzt! Uns tropft nur der Schweiß von der Oberlippe. Eine Kasbah nach der andern entzückt uns, mal mehr, mal weniger gut erhalten, fast jedes Dorf hat eine.

Kurz vor dem Abendessen erreichen wir unser Vier-Sterne-Traumschloss in Zagora. Ich bin überwältigt vom Palais Asmaa, mag es auch einen leicht morbiden Charme ausströmen. Statt ins Wasser zu springen, umrunde ich die Anlage, denn die Rückseite ist noch schöner als der Eingang. Innen: Palmen, Fliesen, Balkönchen, in den Zimmern geschnitzte Türen und Möbel, eine Badewanne und üppig Steckdosen. Es ist schon ein Ritual, als Erstes immer die Kameras und die Zahnbürste aufzuladen und eventuell eine Bluse zu waschen. Das Abendessen ist mal wieder Menü mit Tajine, Kuskus und Früchten im maurischen Restaurant des Hotels. Den Hof zieren Antiquitäten und trotzdem gibt es wieder unzufriedene Zeitgenossen – kaum zu glauben. Die schimpfen über Staubmäuse und abgewetzte Polster. Zu bedauern, wem die Sicht so eingeengt ist.

Wir befinden uns hier 52 Kamel-Tagereisen entfernt von Timbuktu, wie eine Tafel vermerkt. Als wir am nächsten Tag aufbrechen, überrumpeln uns Kinder: „Gift, gift“, murmeln sie und drängen mir ein aus Palmwedelstreifen geflochtenes Dromedar auf. Ein Kuli wird als Gegengeschenk erfreut angenommen. Mohammed regt sich auf, dass die Kinder herumhängen. „Die sollten besser in die Schule gehen, statt den Gästen aufzulauern.“ Heute sollen es 39 Grad werden.

Zuerst stoppen wir nochmal vor der Kasbah Oulad Othmane, ich kaufe einen Berberkrug, später bummeln wir durch den Palmenhain. Mohammed kann kaum seine Begeisterung bremsen über den hoch gewachsenen Mais. Beladene Esel kommen uns entgegen, Frauen ernten Datteln und pflücken für uns Kostproben. An den Trockenrissen sieht man, dass vor kurzem Regen herunterkam. Luzerne, Kohl, Mandeln, Granatäpfel wachsen hier. Jenseits des Flusses sehen wir eine gut erhaltene Kasbah, die als Hotel genutzt wird. Malerisch liegt ein paar Kilometer weiter jenseits des Tales die Kasbah Timiderte, die im 17. Jh. vom Glaoua-Stamm erbaut wurde. Die Amerikaner sollen über die letzten Besitzer einen Film gedreht haben. Unsichtbar dahinter soll es ein (jüdisches) Dorf Tamnougalt geben, das noch sehr ursprünglich aussieht, leider aber beides von uns nicht angefahren wird.

Zuerst stoppen wir nochmal vor der Kasbah Oulad Othmane, ich kaufe einen Berberkrug, später bummeln wir durch den Palmenhain. Mohammed kann kaum seine Begeisterung bremsen über den hoch gewachsenen Mais. Beladene Esel kommen uns entgegen, Frauen ernten Datteln und pflücken für uns Kostproben. An den Trockenrissen sieht man, dass vor kurzem Regen herunterkam. Luzerne, Kohl, Mandeln, Granatäpfel wachsen hier. Jenseits des Flusses sehen wir eine gut erhaltene Kasbah, die als Hotel genutzt wird. Malerisch liegt ein paar Kilometer weiter jenseits des Tales die Kasbah Timiderte, die im 17. Jh. vom Glaoua-Stamm erbaut wurde. Die Amerikaner sollen über die letzten Besitzer einen Film gedreht haben. Unsichtbar dahinter soll es ein (jüdisches) Dorf Tamnougalt geben, das noch sehr ursprünglich aussieht, leider aber beides von uns nicht angefahren wird.

In Agdz wimmeln Menschen an der Straße. Mohammes fragt: „Wollt Ihr auf den Wochenmarkt?“ Nichts wie hin und unters Volk gemischt! Was das Herz begehrt, ist hier käuflich: Schulbedarf, Haushaltswaren, Keramik, Kleidung uvm. Lautstark locken die Verkäufer und wird verhandelt. Der Bus erklimmt eine befestigte Anhöhe, von der aus man einen hervorragenden Blick auf Dorf und Tal hat.

Man sieht sich nicht satt an all den Stampflehmbauten. Wie geschickt, gerade die als Hotel umzunutzen. Aber ob die ausgebucht sind?

Als sich der Pass Tizi-n-Tinififft mit 1.693 m Höhe öffnet, strömen wir raus in eine erfrischende Kühle und haben einen Drohnenblick auf Aït Saoun. Die zwei Souvenirstände können damit nicht konkurrieren. In der Ebene hält der Bus wieder an. Rechts der Straße fällt eine schwarze Gesteinsschicht auf, die die Hammada überdeckt, und je weiter weg, umso zusammenhängender. Hier liegt ein versteinertes Stromatolithenriff. Das University Space Research Program testet dort Mondbuggys, Marsrover usw., wie ich im Internet lese. Zur Zeit ist keiner da. Zu fünft springen wir aus dem Bus und hasten mit Mohammed los, der Rest der Gruppe stöhnt wahrscheinlich schon über uns Steinfreaks. Stromatolithen stammen aus dem Kambrium, d.h. sind vor 541 bis vor 485,4 Millionen Jahren als älteste Fossilien der Welt entstanden.

Als sich der Pass Tizi-n-Tinififft mit 1.693 m Höhe öffnet, strömen wir raus in eine erfrischende Kühle und haben einen Drohnenblick auf Aït Saoun. Die zwei Souvenirstände können damit nicht konkurrieren. In der Ebene hält der Bus wieder an. Rechts der Straße fällt eine schwarze Gesteinsschicht auf, die die Hammada überdeckt, und je weiter weg, umso zusammenhängender. Hier liegt ein versteinertes Stromatolithenriff. Das University Space Research Program testet dort Mondbuggys, Marsrover usw., wie ich im Internet lese. Zur Zeit ist keiner da. Zu fünft springen wir aus dem Bus und hasten mit Mohammed los, der Rest der Gruppe stöhnt wahrscheinlich schon über uns Steinfreaks. Stromatolithen stammen aus dem Kambrium, d.h. sind vor 541 bis vor 485,4 Millionen Jahren als älteste Fossilien der Welt entstanden.

Wesentliche Voraussetzung zu ihrer Bildung sind Biofilme, die aus Mikroorganismen (Cyanobakterien) bestehen. Sie produzierten den ersten Sauerstoff in der urzeitlichen Atmosphäre. Gut gemacht! Ohne euch stünden wir jetzt nicht hier.

Die karge Berglandschaft ist atemberaubend. Die Straße ist neu gemacht, Kurven begradigt. Da bleibt einem die Luft weg, wenn sich am Wegesrand im Anschnitt die Erdgeschichte mal eben so aufblättert. Tiefe Canyons schneiden in den Basalt oder Schiefer.

Die karge Berglandschaft ist atemberaubend. Die Straße ist neu gemacht, Kurven begradigt. Da bleibt einem die Luft weg, wenn sich am Wegesrand im Anschnitt die Erdgeschichte mal eben so aufblättert. Tiefe Canyons schneiden in den Basalt oder Schiefer.

Unten im Ort schlägt Mohammed vor: „Wollt Ihr einen Teppichladen sehen? Keine Angst, wir trinken da einen Tee, lassen uns alles erklären und gehen wieder. Keiner muss etwas kaufen.“ Warum nicht? Ein bisschen Schatten ist nicht zu verachten. Die Inhaber tragen Kaftan und Tuaregtuch, blättern die schönsten gewebten Kelims, Kelim mit Stickerei und mit Naturfarben gefärbter Wolle geknüpfte Teppiche auf. Auch lederne Kameltaschen dürfen wir anfassen, aber niemand kauft. Trotzdem werden wir freundlich verabschiedet.