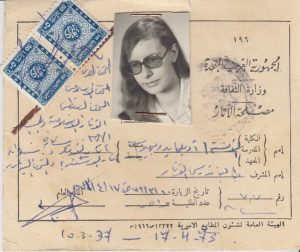

Am 10. März 1973 bekam ich endlich meinen General-Museumsausweis. Dann liefen wir 3,5 Stunden durch das Ägyptische Nationalmuseum. Hier war nicht mehr zu übersehen, dass die Stadt auf einen Krieg vorbereitet war. [Der Jom-Kippur-Krieg dauerte vom 6. bis 26. Oktober 1973. Am 11. November 1973 gelang ein Waffenstillstandsabkommen.]

Am 10. März 1973 bekam ich endlich meinen General-Museumsausweis. Dann liefen wir 3,5 Stunden durch das Ägyptische Nationalmuseum. Hier war nicht mehr zu übersehen, dass die Stadt auf einen Krieg vorbereitet war. [Der Jom-Kippur-Krieg dauerte vom 6. bis 26. Oktober 1973. Am 11. November 1973 gelang ein Waffenstillstandsabkommen.]

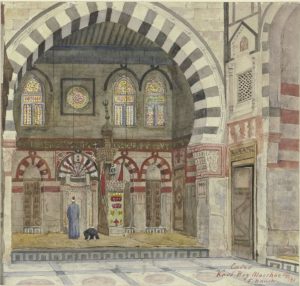

Hie und da schützten Sandsackwände die Exponate, Fenster waren blau gestrichen und manche Vitrinen ausgeräumt. Trotzdem staunten wir sowohl über die Fülle der Denkmäler, leider aber auch über die miese Beleuchtung und Beschriftung [2023 nicht viel verbessert. So wie es aussieht, sind die Magazine bis heute unvollständig inventarisiert, so dass es ein Leichtes ist, Fundstücke verschwinden zu lassen und unter der Hand zu verkaufen. Jeder Wissenschaftler, der dem abhelfen will, macht sich unbeliebt und kommt auf die Abschussliste.]. Jedenfalls mussten wir uns nach dem Mittagessen ziemlich erledigt auf dem Dachgarten unseres Hotels beim Kartenschreiben erholen. Gegen Abend begleitete uns Frau Brorsen in die berühmte Al-Ashar Moschee, die mich sehr beeindruckte, sodass ich beschloss, hier demnächst mal zu zeichnen. Bereits im Dunkeln schlenderten wir über den Chan el Khalili, den Touristenbazar, und besuchten einige Lädchen (u.a. Kupferhändler) und einen kleinen einheimischen Markt, dessen Gemüsestände schwarze, auf Stangen aufgehängte, Lumpen gegen die Sonne schützten. Gegen den Schmutz wandte sich niemand. Was wir sahen, spottete jeder Beschreibung.

Sonntag war ein Picknick in Saqqara geplant. Sehr früh starteten wir mit gebratenen Hähnchen und allem Drum und Dran in Kühltaschen, fuhren den Nil aufwärts durch Helwan bis Memphis, eine der ehemaligen Hauptstädte. Nach der Besichtigung der Sphinx und der Ramsesstatue spazierten wir zum Heiligen See, den die meisten Touristen links liegen lassen. Gleich schloss sich uns ein Führer an, den wir schließlich baten, uns in das nahegelegene Dorf zu begleiten. Er willigte auch gleich ein, ein zweiter kam dazu, außerdem eine anwachsende Kinderschar, die grölend hinter uns herrannte. Unsere Ankunft muss wohl wie ein Lauffeuer durch den Ort gegangen sein. Zum Schluss waren es an die hundert. Wir waren offensichtlich die größere Attraktion. Außer einer Schlachterei und Frauen, die Bienenkörbe flochten, sahen wir nicht viel Außergewöhnliches.

Sonntag war ein Picknick in Saqqara geplant. Sehr früh starteten wir mit gebratenen Hähnchen und allem Drum und Dran in Kühltaschen, fuhren den Nil aufwärts durch Helwan bis Memphis, eine der ehemaligen Hauptstädte. Nach der Besichtigung der Sphinx und der Ramsesstatue spazierten wir zum Heiligen See, den die meisten Touristen links liegen lassen. Gleich schloss sich uns ein Führer an, den wir schließlich baten, uns in das nahegelegene Dorf zu begleiten. Er willigte auch gleich ein, ein zweiter kam dazu, außerdem eine anwachsende Kinderschar, die grölend hinter uns herrannte. Unsere Ankunft muss wohl wie ein Lauffeuer durch den Ort gegangen sein. Zum Schluss waren es an die hundert. Wir waren offensichtlich die größere Attraktion. Außer einer Schlachterei und Frauen, die Bienenkörbe flochten, sahen wir nicht viel Außergewöhnliches.

Als die Kinder zudringlich wurden, waren wir auch erleichtert, wieder aus dem Ort herauszukommen. Auf der Weiterfahrt verließen wir das fruchtbare Land, denn der Komplex Stufenpyramide liegt – wie alle Gräber – in der Steinwüste. In den Seitenkammern um den Festplatz wurde gerade restauriert. Nach einem Blick auf die Statue des Imhotep, dem Baumeister, schlugen wir den Weg zur Unaspyramide ein, vorbei an tiefen Grabschächten, deren Boden im Dunkel verschwand. In der Unaspyramide finden sich die ältesten Schriften, die in Pyramiden angebracht sind. Kennzeichen war die Nachzeichnung mit blauer Farbe. Genau sah man die als Falltüren konstruierten Steinblöcke, von denen einer noch oben schwebte. Im Aufweg zu dieser Pyramide hat das DAI eine weitere Mastaba entdeckt, die aber momentan verschlossen war. In der Mastaba der Idut, einer Prinzessin, konnte man Ackerbauszenen bestaunen. Inzwischen war die Temperatur nach oben geklettert. Wir setzten uns in den Schatten von Userkafs Pyramide, stellten einen Sonnenschirm auf und stürzten uns über die Hähnchen.

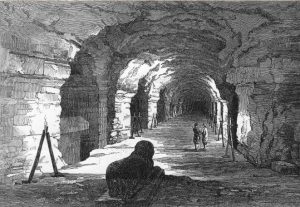

Unser Programm war aber noch lange nicht erschöpft. Frau Brorsen schickte uns zum Grab des Ti, dem Serapeum, die Gräber des Mereruka, des Ptahhotep und des Kagemni. Das Auto parkten wir in der Mitte zwischen all den Sehenswürdigkeiten. Besonders ein Eselstreiber konnte es nicht fassen, dass wir zu Fuß gehen wollten. In Verzweiflung rief er uns schließlich nach: „Eile mit Weile!“ und „Hummel, Hummel!“ Aber wir ließen uns nicht irritieren. Das Serapeum liegt größtenteils unter der Erde und umfasst viele Grabkammern entlang eines breiten Ganges, die riesige Granitsarkophage für mumifizierte Stiere enthielten. Im Grab des Mereruka hatten wir einen aufmerksamen Führer (Abd el-Hamid), der auf unseren Wunsch noch andere Gräber aufschloss, unter anderem das des Ka-Priesters Ankhmahor, eines Arztes, in dem man Beschneidungsszenen, Arzneimischung, Bein-oder Armschienung und andere Motive aus der Arztpraxis betrachten konnte.

Unser Programm war aber noch lange nicht erschöpft. Frau Brorsen schickte uns zum Grab des Ti, dem Serapeum, die Gräber des Mereruka, des Ptahhotep und des Kagemni. Das Auto parkten wir in der Mitte zwischen all den Sehenswürdigkeiten. Besonders ein Eselstreiber konnte es nicht fassen, dass wir zu Fuß gehen wollten. In Verzweiflung rief er uns schließlich nach: „Eile mit Weile!“ und „Hummel, Hummel!“ Aber wir ließen uns nicht irritieren. Das Serapeum liegt größtenteils unter der Erde und umfasst viele Grabkammern entlang eines breiten Ganges, die riesige Granitsarkophage für mumifizierte Stiere enthielten. Im Grab des Mereruka hatten wir einen aufmerksamen Führer (Abd el-Hamid), der auf unseren Wunsch noch andere Gräber aufschloss, unter anderem das des Ka-Priesters Ankhmahor, eines Arztes, in dem man Beschneidungsszenen, Arzneimischung, Bein-oder Armschienung und andere Motive aus der Arztpraxis betrachten konnte.

Saqqara hatte wieder ganz andere Aspekte ägyptischer Mentalität gezeigt, Beschaulichkeit und Gleichmut. Manche der Fremdenführer waren am Grabeingang mit ihrem Spinnwirtel sitzen geblieben und spannen vor sich hin. Uns ließen sie indessen allein herumstolpern. Vater hatte sogar noch in der Wüste einen Platz gefunden, wo er ganz schwungvoll eine Beule ins Auto fahren konnte, weil beim Start hinter uns ein Wagen stand, der bei der Ankunft noch nicht da gewesen war. Mehr als peinlich! Zum Glück nahm es Frau Brorsen locker. Wir packten allen Kram wieder ein und rollten dann durch Dattelpalmenhaine und zwischen Bananenfeldern einen Nilkanal entlang nach Cairo. Dabei begegneten wir Kamelen, die mit Palmwedeln derart überladen waren, dass man gerade noch deren Kopf sehen konnte. Von hinten sahen sie aus wie wandelnde Haufen Zweige.

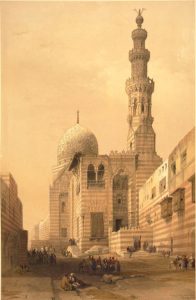

Für den nächsten Tag planten wir die erste Etage des Ägyptischen Museums. Nach drei Stunden hatten wir mit Ach und Krach die prähistorische Abteilung geschafft. Vielleicht wären wir noch länger dortgeblieben, aber ich hatte diesmal ein Kleid angezogen, das unter einheimischen Besuchern fast einen Tumult auslöste. So suchten wir das Weite um Schlimmeres zu verhüten. Von da an war die lange Hose das unentbehrlichste Kleidungsstück. Am Nachmittag lernten wir das Barqūq-Mausoleum und die Kait’Bey-Moschee kennen.

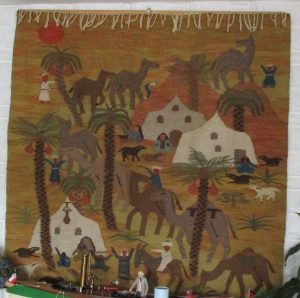

Letztere besitzt außerordentlich hübsche Fenster. Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch des Teppich-Hasans. Durch eine schmale Gasse kamen wir zu seinem Haus, mussten einen schmuddeligen Gang entlang und betraten einen gedämpft beleuchteten Raum, in dem fünf Webstühle klapperten. Ein älterer Arbeiter führte uns in ein angrenzendes Gelass, in dem die fertigen Teppiche aufgestapelt lagen und fing an, diese uns einzeln auszubreiten, denn Frau Brorsen war als Kundin schon bekannt. Währenddessen arbeiteten die Kinder, denn nur solche waren hier angestellt, fröhlich weiter. Etliche bereiteten einen Webstuhl für den nächsten Teppich vor. Sie sind die Haupternährer ihrer Familien. Hier beim Teppich-Hasan, der etwas später erschien, weben sie die verschiedensten Gegenstände wie Eselstaschen, Kameltaschen oder Teppiche nach eigenen Ideen. Wasserpfeife rauchend saß ihr Arbeitgeber bei uns, servierte uns Tee und nannte die Preise. Man kann sogar ein bestimmtes Muster bei ihm bestellen, doch mir fiel gleich eine Eselstasche ins Auge, die später dann auch den Weg nach Deutschland antrat.

Letztere besitzt außerordentlich hübsche Fenster. Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch des Teppich-Hasans. Durch eine schmale Gasse kamen wir zu seinem Haus, mussten einen schmuddeligen Gang entlang und betraten einen gedämpft beleuchteten Raum, in dem fünf Webstühle klapperten. Ein älterer Arbeiter führte uns in ein angrenzendes Gelass, in dem die fertigen Teppiche aufgestapelt lagen und fing an, diese uns einzeln auszubreiten, denn Frau Brorsen war als Kundin schon bekannt. Währenddessen arbeiteten die Kinder, denn nur solche waren hier angestellt, fröhlich weiter. Etliche bereiteten einen Webstuhl für den nächsten Teppich vor. Sie sind die Haupternährer ihrer Familien. Hier beim Teppich-Hasan, der etwas später erschien, weben sie die verschiedensten Gegenstände wie Eselstaschen, Kameltaschen oder Teppiche nach eigenen Ideen. Wasserpfeife rauchend saß ihr Arbeitgeber bei uns, servierte uns Tee und nannte die Preise. Man kann sogar ein bestimmtes Muster bei ihm bestellen, doch mir fiel gleich eine Eselstasche ins Auge, die später dann auch den Weg nach Deutschland antrat.

Erst als es dunkel war, ging es zurück ins Hotel, nachdem wir vorher noch ein Fisch-Kebab versucht hatten. Die ersten Muscheln unseres Lebens schmeckten uns genauso gut wie eine Lasagne im Hilton-Hotel.

Am 13. März mussten wir den ganzen Vormittag wegen leidiger Geldangelegenheiten auf der Nationalbank verbringen. Wir hatten ja Zeit. Malesh. Allerdings entschädigte uns der Rest des Tages für die viele Warterei, denn ein Amt in Ägypten ist ein Theater für sich. Kaum eine Ecke des Schreibtischs ist frei. Überall türmen sich Zettel und Aktenberge. In Deutschland zurück, erfuhren wir, dass unser Geld sehr wohl bei der Nationalbank gelegen haben muss. Wahrscheinlich haben sie nur den Zettel nicht gefunden. Wir bekamen zwar Geld, aber Frau Brorsen musste für uns bürgen. Ohne sie wären wir aufgeschmissen gewesen.

Im Töpferviertel hatte Frau Brorsen früher einmal eine Familie fotografiert und der brachten wir nun die Abzüge. Es war das ärmste Viertel, das wir gesehen haben. Die Töpfer wohnten in einfachen Hütten aus ungebrannten Lehmziegeln und gestampftem Lehmboden. In Becken vor den Behausungen trocknete der eingesumpfte Ton, um dann auf der Töpferscheibe zu Wasserkrügen oder Wasserpfeifenaufsätzen gedreht zu werden. Von der Familie, die uns natürlich gleich wieder Tee anbot, arbeiteten der Vater und die zwei ältesten Söhne, von denen einer noch die Schule besuchte. Etliche kleine Kinder mit rinnender Nase tummelten sich in der Hütte, die allenfalls 24 qm umfasste, auf zwei Räume verteilt. Nur einer der Söhne sprach Englisch. Auch zwischen Gräbern des Mamelukenfriedhofs leben Menschen in erschütternden Verhältnissen. Dort verbietet der Anstand zu fotografieren. [die Stadt will alles räumen lassen]

Nach Verteilung einer Bonbontüte verließen wir das Viertel in Richtung el Fustât, die rauchenden Brennöfen hinter uns lassend. Fustât ist die älteste Ansiedlung Cairos, von der nur noch Ruinen stehen, in denen ausgegraben wird. Die Scherbenausbeute lag sortiert da. Leider konnten wir uns nicht frei bewegen, denn sofort hatte sich uns ein Aufpasser zugesellt, der uns schließlich auch hinauskomplimentierte, da er beten gehen wollte. Doch war es auch düster geworden, zudem mussten wir uns noch umziehen, denn an diesem Abend waren wir bei einer anderen deutschen Familie eingeladen. Der Vater hat in Alexandria ein Quintett aufgebaut und es erwartete uns ein Hauskonzert, das er zusammen mit zwei Polen geben wollte. Es wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zuerst stärkten wir uns mit den Resten eines sehr guten Menüs gegrillter Crevetten. Abdul, der Diener, wurde ausgeschimpft, weil wegen seiner Unaufmerksamkeit die Katze die Hälfte der Crevetten weggefressen hatte. Gesättigt hörten wir ein Klaviertrio von Schubert, von Schostakowitsch die Sonate für Cello und Klavier und zuletzt ein Klaviertrio von Mendelssohn. Der Cellist war Jahre später im Hamburger Symphonieorchester engagiert. Sehr erfüllt sanken wir um halb 1 Uhr in die Federn.